Ni un indicio que permita darle nombre a ese sentimiento10

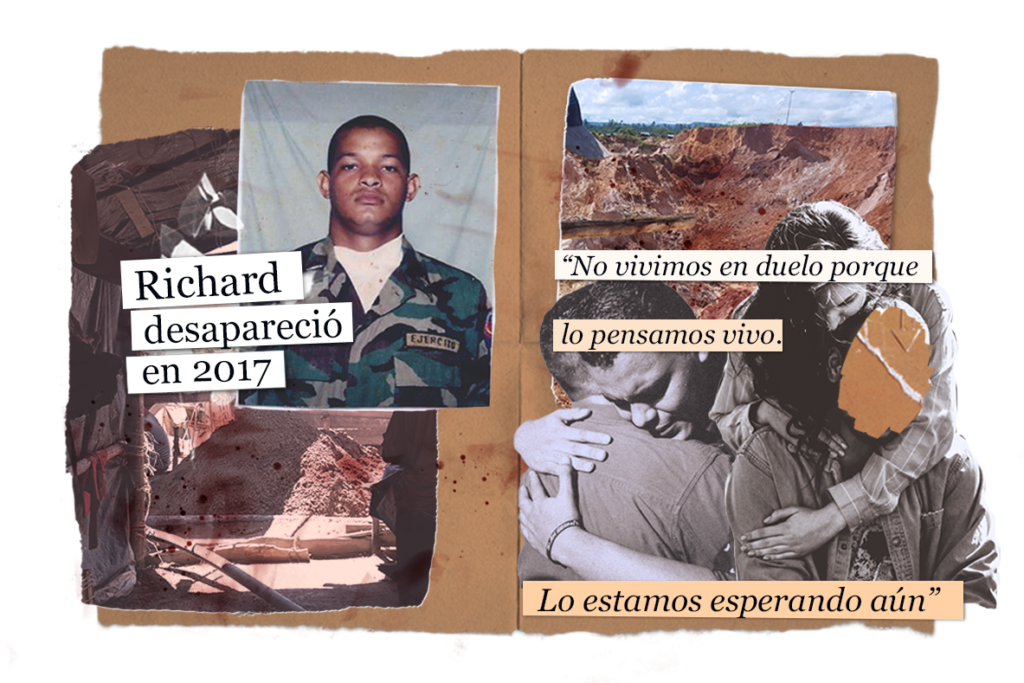

Richard Pooll le prometió a su hermano Wilfredo que regresaría pronto de Tumeremo, el pueblo minero del sureste del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, donde fundiría el oro que había extraído durante los últimos meses. Fue el 19 de noviembre de 2017. El último día que escuchó su voz.

La mañana del domingo 19 de noviembre de 2017, Wilfredo Pooll llevó en su carro a su hermano Richard hasta la alcabala de La Romana, en Upata , la puerta de entrada a las minas del estado Bolívar, en el sur de Venezuela. En el trayecto, que les tomó cerca de una hora, conversaron sobre sus planes inmediatos. Habían decidido que, después de años de trabajo duro, montarían un bodegón en Puerto Ordaz —la ciudad que se levanta frente al caudaloso río Caroní, en el norte del estado— al que se dedicarían de ahora en adelante.

Ya habían visto un par de locales

comerciales para alquilar. Solo faltaba que Richard, que en los últimos años se

había dedicado a la minería, cerrara de una vez por todas esa etapa de su vida

poniéndole fin a los negocios que mantenía con Carlos, su socio.

Richard, un hombre dicharachero de tez morena, alto y robusto, tenía entonces 41 años. Iba entusiasmado y de buen humor. Acababa de pasar una semana en Puerto Ordaz. Allí se abasteció de alimentos y, junto al hermano, se le ocurrió registrar una firma personal. Como Wilfredo trabajaba en Empresas Polar, tenía contactos para asegurarse el suministro de mercancía que venderían en el local.

—Cuídate mucho. Toma las previsiones que sean necesarias. No confíes en nadie y administra bien la comida que llevas —le aconsejó Wilfredo.

—Tranquilo, lo que traiga te lo entrego para comprar mercancía y hacer los documentos. Confío en ti —le respondió Richard.

Al llegar a Upata se dieron un fuerte

abrazo.

Richard le prometió que regresaría a

tiempo para el cumpleaños de la esposa de Wilfredo, unos 10 días después. Lo

celebrarían con una parrilla.

De allí, tomó un carro hasta Tumeremo, un pueblo minero del municipio Sifontes, a dos horas por carretera de Upata. Iba hasta allá para fundir el oro que por meses logró extraer y acumular con su socio Carlos.

—Ya llegué a Tumeremo. Estoy con

Carlos. Voy a comprar unos medicamentos y regreso al hotel —le dijo Richard a

Wilfredo, desde el otro lado de la línea, ese mismo 19 de noviembre.

Fue una conversación corta, una de

esas llamadas que se hacen para despreocupar a los familiares.

Y esas fueron las últimas palabras que le oyó Wilfredo a su hermano.

La última vez que escuchó su voz.

Cuando viajaba a esa localidad,

Richard solía hospedarse en el Hotel Venezuela Center. Allí estaba la noche del

20 de noviembre cuando varios hombres armados entraron y, a la fuerza, apuntándolo,

se lo llevaron. Los trabajadores del hotel no sabían quiénes eran, nunca los

habían visto.

—Se lo llevaron unos tipos del hotel…

Tranquilo que, si Richard no aparece, te voy a dar su parte. Estamos

moviéndonos, cuentas conmigo —le dijo Carlos la mañana del 21 de noviembre, con

una voz amable.

Fue tan receptivo que Wilfredo sintió

que contaba con él.

Nadie conocía los detalles del rapto.

Ni siquiera Carlos estaba al tanto de los pormenores de lo que había pasado.

O eso decía.

Solo se sabía que los captores habían montado a Richard en un carro y que, aparentemente, eran de un sindicato minero , como se conoce a las agrupaciones criminales que controlan la extracción de minerales con complicidad de funcionarios del Estado en el sur de Venezuela.

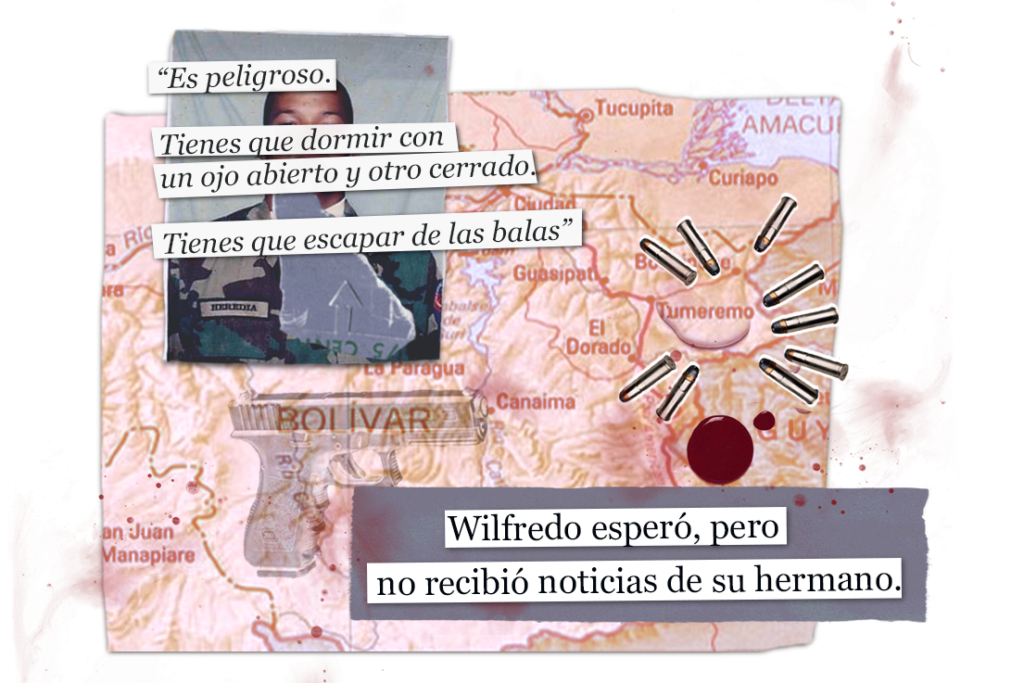

Richard, el mayor de 11 hermanos, se dedicó a la albañilería antes de incursionar en el negocio del oro. Sucumbió al encanto del oro, aunque sabía que trabajar en las minas lo ponía en riesgo de perder la vida en un derrumbe o a mano de grupos armados. Padre de una niña, repartía su tiempo fuera de la mina entre Puerto Ordaz, donde estaban su madre y sus hermanos, y Santa Elena de Uairén, la última localidad venezolana en la frontera con Brasil, donde vivía su pareja.

Dos meses antes de que se lo

llevaran, resultó herido en un derrumbe en una mina. Salió golpeado, caminando

con dificultad; pero apenas mejoró, gracias a los cuidados que le

proporcionaron en la casa de Wilfredo, en Puerto Ordaz, volvió a la mina. Otras

veces, eran los malandros o los cuerpos de seguridad del Estado los que

llegaban “echando fuego”. Esos eran motivos suficientes para disuadir a los

familiares que querían aventurarse al mundo minero. Unos primos querían probar

suerte y Richard les aconsejó que no lo hicieran. Les insistió que era muy

peligroso, que tenían que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, que a veces

tenían que correr al río para escapar de las balas.

Alguna vez, años atrás, a Wilfredo

también se le ocurrió ir, pero el hermano no se lo permitió.

—No vas a aguantar ni unos días, Wil.

Ese mundo no es para ti. Mejor quédate tranquilo —le advirtió.

Así lo cuidaba.

En esos días que raptaron a su hermano, Wilfredo pasaba horas tratando de conciliar el sueño. Nunca había tenido problemas para dormir, pero ahora la angustia no le daba tregua. Daba vueltas en la cama tratando de hallar acomodo en el colchón. A veces salía desesperado del cuarto y se sentaba en la mesa del comedor a pensar, o trataba de distraerse viendo televisión.

Los días seguían pasando y no llegaban noticias de Richard.

Se imaginaba que podían haberle ocurrido las peores atrocidades. Y no eran divagaciones de su mente, porque sus conjeturas se basaban, precisamente, en las cosas que Richard le había contado. A fin de cuentas, Wilfredo sabía que quienes comandaban las organizaciones criminales de las minas, no eran más que delincuentes capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Angustiado con todas esas ideas dándole vueltas, comenzó a padecer terribles dolores de cabeza que lo paralizaban día y noche.

Wilfredo pidió permiso y vacaciones

adelantadas en su trabajo para asumir la búsqueda de su hermano por sus propios

medios.

Iba al Cuerpo de Investigaciones

Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a diario, a ver si había alguna

nueva información sobre el caso de su hermano. Uno de esos días, un policía le

contó que habían encontrado unos cadáveres desmembrados en el sur. Los habían

dejado tirados en plena vía. Wilfredo podía ir al cementerio de Chirica, en

Ciudad Guayana, a ver si alguno de aquellos cuerpos era el de Richard.

Y hasta allá fue acompañado por dos

tíos.

Los cadáveres a los que se refería el funcionario estaban depositados en el

área donde dejan los muertos que nadie retira. Era un cuarto ruinoso. Los restos, sin refrigeración, envueltos en bolsas

negras o con el plástico que usan para techar los campamentos mineros, ya

estaban descompuestos. Ese lugar desprolijo, ese olor nauseabundo le produjeron

un impacto a Wilfredo: vomitó todo lo que tenía en el estómago. No podía estar

más allí, no podía ver esos cuerpos.

Los funcionarios intentaron hallar en los difuntos las marcas que podrían identificar el cuerpo de Richard: un tatuaje en el pecho con el nombre de su hija y otro en la espalda con el de su pareja.

No dieron con ellas.

Ninguno era Richard.

Una tía y su madre de 56 años

viajaron a Tumeremo a poner la denuncia. Era el lunes 27 de noviembre, fecha en

que se cumplía una semana de la desaparición. El de la minería no era un mundo

desconocido para la madre; tampoco el de la hostilidad y el maltrato de las

autoridades. Hacía décadas que había trabajado en las minas del sur, pero unos

militares destruyeron sus máquinas en un yacimiento llamado Playa Blanca, una

de las zonas que posiblemente Richard había pisado.

En Tumeremo, los mismos policías del Cicpc que registraron la denuncia, les

hicieron una recomendación:

—No pregunten mucho.

Lo dijeron con el tono de una

advertencia.

Después del trámite, las mujeres

decidieron regresar.

Poco a poco, Carlos, el socio de

Richard, se fue desentendiendo de la búsqueda y de los acuerdos. Cuando

Wilfredo le preguntó por el dinero, por la parte del oro de Richard tras meses

de trabajo, la respuesta de Carlos fue tajante:

—Mi hermano, yo no hice negocios con

usted.

Se había transformado en otro: ya no

era aquel hombre amable y receptivo que lo llamó para contarle que se habían

llevado a Richard.

Se quedó con la ropa, el bolso, la

comida, con todo.

Wilfredo le había advertido a Richard

que estuviera pendiente, que tuviese cuidado. Luego de más de un año de

trabajo, suponía que el oro recolectado era una cantidad considerable y podría

generarle problemas: ponerlo en riesgo. “Ese chamo es bueno”, le insistía

Richard. Había conocido a Carlos en las minas, se habían cuidado en medio de

las hostilidades de esos territorios sin ley.

Wilfredo, sin embargo, sabía que Richard era confiado, demasiado quizá.

En medio de su desespero, Wilfredo contactó a los líderes de una banda de San Félix, en el norte de Bolívar, que tenían conexiones en las minas. Sentía que ellos podían ayudarlo. Habló con un hombre que respondía al mote de “Capitán”, un pran al que se le atribuía el control de algunas minas en el sur.

Pero no, no obtuvo ninguna ayuda: al

contrario, a la primera llamada, le pidió el pago de una vacuna y lo amenazó.

—No quiero que estés comentando nada —le dijo—. Si vienes para acá, lo voy a saber; y si vas a la policía, lo voy a saber… Si vas a Tumeremo a poner la denuncia, te va a pasar lo mismo que a tu hermano. Por allá ni te acerques. Deja eso así.

Tenía muchas ganas de viajar a buscar a su hermano él mismo, pero no podía. Temía por su familia. Fue muchas veces al Cicpc. Aunque los funcionarios lo atendían muy amablemente, en el fondo sabía que no harían una búsqueda efectiva.

El tiempo ha pasado. Han transcurrido más de dos años de la desaparición de

Richard. La familia no ha recibido ni una llamada de

los cuerpos policiales para hacer preguntas o informar de algún hallazgo. Nada.

Ni siquiera un indicio que permita darle nombre a ese sentimiento que quiebra a

Wilfredo cada vez que habla de Richard.

Cree que todavía está vivo.

—No vivimos en duelo porque lo pensamos vivo. Lo estamos esperando aún.

Wilfredo sigue trabajando en Empresas

Polar, aunque la pandemia de covid-19 lo mantiene en casa vendiendo alimentos y

licores, y haciendo entregas a domicilio para subsistir.

En abril de 2020, la madre creyó ver a su hijo. Los recuerdos se le escapan. La enfermedad de Huntington que padece avanza, y el deterioro cognitivo que la caracteriza ataca su memoria, la atención y el reconocimiento visual. Quizá por eso hay detalles que se le resbalan. Ella dice que Richard se le apareció, que llevaba la ropa limpia y el pelo recién cortado, que alcanzó a decirle que estaba bien, que no se preocupara. Que se abrazaron, emocionados, y lloraron.

Fue un sueño, uno que quizá traducía

el deseo profundo de volverlo a ver.

Un sueño borroso y difuso, como lucen ahora los planes del bodegón que

pensaban abrir los hermanos y que apartaría

definitivamente a Richard de la mina, de ese riesgo siempre latente de muerte.

Ese negocio que montaría después del que era su último viaje a las minas del

sur de Venezuela.

Conserva la esperanza de que vuelva a llamar10

Helena

Rodríguez comenzó a sospechar que a su hija Milena García le

pasaba algo cuando dejó de recibir sus llamadas desde las minas del sur del

estado Bolívar. Por eso decidió llamar a un periódico de Ciudad Guayana para

reportarla como desaparecida.

Después de una semana sin tener noticias de su hija, Helena Rodríguez comenzó a preocuparse. Cada vez se le hacía más difícil dormir. Se pasaba la noche contemplando el techo liso y blanco de su pequeño cuarto, apenas iluminado por las luces que se colaban desde afuera. En esas horas de insomnio, hacía muchas conjeturas sobre el paradero de su hija Milena: todas le aterraban. Se acostaba con el teléfono cerca, al alcance de la mano, por si llegaba un mensaje o la llamaba.

Recordaba las historias que había escuchado sobre las minas del sur del

estado Bolívar. Historias como la del esposo de la vecina que se fue y no

regresó. Se dice que allá lo picaron en pedazos. Sola entre las cuatro paredes

de su habitación, pensaba en eso porque precisamente para esa zona se había ido

Milena a comienzos de julio de 2019.

Desde noviembre de ese año no le escuchaba la voz.

Aquella última llamada se oía mal. Como siempre, Milena la había realizado desde un

teléfono prestado. Le dijo a su madre que todo estaba bien, pero que iría a una

nueva mina, más al sur, cerca de la frontera con Brasil, donde podría conseguir

un mejor trabajo, porque donde estaba no le iba

muy bien. Le dijo que antes iría a su casa en Cumaná, la capital del estado

Sucre, en el oriente de Venezuela, a visitar a sus dos hijas, de 2 y 7 años.

Pero eso

nunca ocurrió.

Y ya transcurría marzo de 2020.

Helena ha

vivido 27 de sus 48 años en Porlamar, una pequeña ciudad de la Isla de

Margarita, también en el oriente de Venezuela. Allí levantó a tres de sus hijos

mientras a Milena, la menor de los cuatro que tuvo, la criaba una comadre en

Cumaná. Graduada en educación especial, Helena ejerció su profesión hasta que

lo que ganaba se volvió insuficiente, y decidió trabajar en lo que fuese:

consiguió empleo en una tienda por departamentos como asistente de pasillo.

No conoce Bolívar, menos esas minas que se han hecho tan famosas en los últimos cinco años, cuando la crisis económica y política en Venezuela se agudizó, y muchos comenzaron a viajar hasta allá para sacar oro de la tierra y obtener buenos ingresos. Luego de la desaparición de su hija, Helena se ha empeñado en conocer detalles de lo que ocurre en esos territorios.

Buscó en internet y encontró noticias, ninguna buena: la mayoría eran relatos de masacres. Sabe que allí impera “la ley del oro”. Que desde Cumaná son siete horas de viaje en carretera solo hasta Puerto Ordaz, y que desde allí hay que seguir en la vía rumbo al sur. Que al llegar a Upata hay poca señal telefónica. Que, según dicen, a las mujeres en las minas las ponen a trabajar en lo que sea en favor de los hombres. Que cualquier infracción se paga con sexo. Que al que “se come la luz” lo matan, y que es mejor no hacer mucho ruido si no se quiere correr la misma suerte. Esto último se lo dijo un sobrino que presta servicio militar en un comando del sur y le aconsejó que no fuera porque podría ser peor para Milena.

Pero Helena no podía quedarse de brazos cruzados.

Conocer esos pormenores aumentó su angustia. Una angustia que, al comenzar la pandemia de covid-19, no aguantó más, porque se vio imposibilitada de movilizarse desde la isla hasta Bolívar. Sintió que ahora menos podría investigar por sus propios medios ni denunciar en la policía local. Por eso volvió a buscar en internet el portal de un periódico de Ciudad Guayana donde había leído algunas de esas noticias sobre desaparecidos y, con la intención de que alguien que hubiese visto a Milena se pusiera en contacto con ella, escribió a la cuenta de Twitter de ese medio:

“Quiero denunciar la desaparición de mi hija”.

La idea

que tenía Milena de irse a las minas, como habían hecho algunos de sus vecinos

en Cumaná, una ciudad empobrecida en la que no pocos pasan hambre, tomó forma a

finales de junio de 2019. Ella llamó a su madre y le

contó el plan. Le dijo que una amiga la había invitado, que así

podía tener mejores ingresos.

—¿A qué te

vas, Milena…? Se escuchan tantas cosas malas de allá; muchos van y no regresan…

—Tranquila,

mamá, que yo me sé cuidar.

Helena

encomendó su hija a Dios sin poder hacer mucho más.

Milena

dejó a la niña mayor con la familia del papá, y a la menor con una vecina.

Tenía 28 años cuando se fue. Nunca antes había viajado al sur del país. En fotografías se le ve delgada, atlética, bronceada, con sandalias bajas, pantalones cortos y una sonrisa amplia en las playas de Cumaná. Se planchaba el pelo: lo usaba lacio, a la altura de los hombros, de color castaño oscuro, casi negro.

Cuesta mucho conciliar esa estampa con la de una vendedora de pescado. Que era su oficio. Debía levantarse todos los días cuando aún era de madrugada e ir hasta la Lonja Pesquera o a la Boca del Río a abastecerse de pescados. Después, todavía muy temprano, iba a venderlos en el mercado. La jornada de trabajo se extendía hasta más allá del mediodía, entre el calor sofocante, la algarabía de los compradores y los olores nauseabundos.

Esa fue su rutina de varios años, su forma de llevar el sustento a su casa. Pero en los últimos meses ese esfuerzo no se traducía en ganancias suficientes para pagar las cuentas. Y fue por esa crisis, que cada vez se hacía sentir más en su mesa, que se vio obligada a irse a las minas.

No era la

única. Tanto en el estado Sucre como en Nueva Esparta, donde queda la Isla de

Margarita, la ola migratoria hacia las minas del sur de Bolívar se ha

intensificado en los últimos años. Sin fuentes de empleo fijo, y con el mercado

del comercio informal copado, muchos se van a los municipios del sur, aún sin

conocer el territorio, invitados por alguien que ya hizo el primer viaje.

Helena, en la isla, entendía que Milena se iba buscando mejorar las condiciones de vida de sus hijas, porque era madre soltera y ella sola debía sostener la casa. Irse a trabajar a las minas era una opción muy atractiva, y ya ella había escuchado de gente que supuestamente ganaba en lingoticos, una pieza de oro de 1,5 gramos (valorada en unos 100 dólares). Y que en un solo día de trabajo se puede ganar un gramo de oro. Aunque la cotización del gramo se rige por el mercado internacional, a veces los grupos de poder dentro de esos territorios imponen una tasa de cambio por debajo de ese precio: el que se niegue a aceptarla es castigado o expulsado de la tierra. Es un precio que, en las condiciones de Venezuela, muchos están dispuestos a pagar.

Helena recibía

periódicamente llamadas de Milena.

No todos

los días, pero en la semana se comunicaba varias veces desde un teléfono prestado de una compañera de trabajo. En las

minas, la señal telefónica regular es casi inexistente. Solo las líneas de la

empresa estatal Movilnet a veces reciben cobertura. Mineros y trabajadores de

la zona suelen pagar algunos minutos de internet satelital para llamar a través

de Whatsapp y así hablarles a sus familiares en otros estados del país.

En esas conversaciones, Milena le había contado a su madre cosas que la dejaban preocupada. Por ejemplo, que en la mina San Martín de Turumbán, en la frontera con el Esequibo, le habían retenido sus documentos personales. Y que, de vez en cuando, había enfrentamientos armados porque llegaban otros que querían tomar el control de esas tierras.

Aun así,

con solo escucharle la voz, la madre aplacaba sus miedos.

—Cuídate mucho, hija. Mira que son terribles las cosas que se escuchan de esas minas.

Eso le

dijo en aquella última conversación.

Helena no

sabe a cuál mina fue su hija. Son decenas las que están operativas en los

municipios Sifontes, El Callao, Padre Chien y Gran Sabana, en el sur de

Bolívar. Ella solo le dijo que iría más cerca de Brasil. Sin mayores señas,

pero con la certeza de que algo no andaba bien, logró denunciar dos veces en el

periódico que contactó por Twitter. “Reportan desaparición de joven en las

minas. Sigue búsqueda de desaparecida en El Callao”, publicaron en el diario.

Una amiga

le recomendó a Helena que pusiera la denuncia, que debía hacerlo en la

comandancia de la zona donde la muchacha desapareció. Cosa que era impensable

por las limitaciones de sus recursos. Y ante la dificultad de hacer esa

diligencia, en los registros oficiales Milena no figura como desaparecida.

Al

principio creyó que, quizá por mero interés periodístico, algunos reporteros

podrían trasladarse a las minas e investigar qué había pasado. Esas

publicaciones en la prensa dieron fruto tan solo un mes después, o al menos eso

piensa Helena. Porque se sintió escuchada. Atendida.

Por esos

avisos fue que la conocí.

Vivo en

Ciudad Guayana y, con un equipo de periodistas, monitoreo habitualmente las

frecuentes denuncias de desaparecidos en las minas. Cuando nos topamos con la

noticia de Milena y vimos un número de contacto, la llamé.

—Ella me llamó, pero yo sé

que no está bien —me dijo—. Por eso para mí está desaparecida.

Su convicción nos sorprendió y no dejamos de mantener contacto con ella.

El 31 de

mayo transcurría como un día más del confinamiento por la pandemia: era un

domingo de tedio. Helena seguía sin lograr dormir bien, y cansada de tantas

noches en vela, sentía que hacía las cosas un poco aletargada. Con esa

pesadumbre perenne, ese día preparaba el almuerzo en la cocina mientras sus

hijos veían televisión y esperaban la comida en sus cuartos. Tenía encendido el

radio y se enteraba de los últimos ajustes al precio de la gasolina.

Entonces

su teléfono repicó.

Era una llamada a través de

Whatsapp desde un número desconocido. La sangre se le heló. Sintió un golpe en

el pecho.

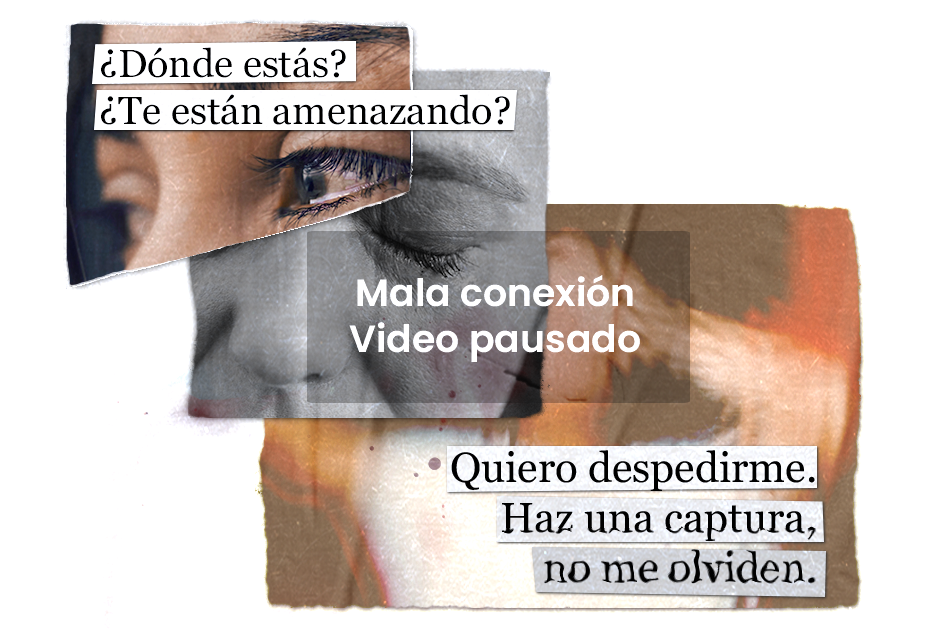

Era Milena.

—¡Es Milena, es Milena! —gritó a sus hijos— ¡Vengan! ¡Vengan a verla!

Pero la imagen que mostraba la pantalla no parecía la de su muchacha. Llevaba el cabello largo y crespo, no usaba maquillaje, y se le notaban unos moretones muy cerca del pómulo derecho. Tenía los ojos enrojecidos, hinchados. Lloraba y parecía que llevaba horas haciéndolo.

Helena,

días después, me contó que en aquella llamada su hija no hablaba, sino que

soltaba el llanto apenas le hacía cualquier pregunta.

—Cuiden mucho a las niñas y estén pendientes de ellas —decía Milena—. Ponme a mis hermanos en frente, quiero verlos. Haz una captura a la pantalla. No me olviden —alcanzó a decirles en tono de despedida.

—Pero,

Mile, ¿te pasó algo?, ¿leíste el anuncio en prensa?, ¿dónde estás?, ¿te están

amenazando…?

No había

respuesta alguna.

—Milena solo lloraba inconsolable —cuenta Helena—, el audio era entrecortado. Se tapaba la cara y se ahogaba con el llanto, como si sintiera un dolor en el pecho. En la imagen pixelada se podía ver también a dos hombres. Yo creo que eran sus custodios. Sus rostros no eran definidos, parecían más bien sombras. Nadie más hablaba. La conexión se interrumpió y desde entonces no hemos tenido más comunicación con ella.

Helena cree que aquella breve llamada la hizo su hija para despedirse. Pero a la vez conserva la esperanza de que vuelva a llamar. Aún guarda aquella captura de pantalla con la imagen pixelada del rostro de su hija. Como si se tratara de una estampita la envió a un grupo de Whatsapp en el que la agregamos, un chat de familiares de desaparecidos. Y escribió:

—Tengamos fe, mana. Tengamos fe. Van a aparecer.

El nombre de la protagonista de esta historia fue cambiado para proteger su identidad.

Son demasiadas las versiones y pocas las certezas10

Esther Jaramillo y su

pareja, Andrés Rodríguez, eran comerciantes en las minas de oro de

Tumeremo, un territorio del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, controlado

por bandas criminales y grupos vinculados con la guerrilla colombiana. Desde

junio de 2019, nadie sabe de ellos.

—¡No lo piquen más, no lo piquen más, por favor! —grita Esther Jaramillo, desesperada. Unos delincuentes le tapan la boca con las manos, y entonces ella se queda con las palabras atascadas, presas, viendo cómo a Andrés, su pareja, lo descuartizan vivo con un machete en una mina de oro en Tumeremo, un pueblo en el sur del estado Bolívar.

Esa es la escena que se repite con

frecuencia en la mente de María Jaramillo, hermana de Esther. María, aunque no

la presenció, es capaz de recrear las imágenes a partir de lo que gente de

Tumeremo le contó, por Facebook, meses después de la desaparición de su hermana

y su cuñado en las minas de esa zona.

—De tu hermana no se sabe nada, de pronto esté presa, de pronto esté muerta

—le dijo uno de ellos.

Al relatar esa escena que una y otra

vez vuelve a su mente, María se estremece, su voz se entrecorta, como si

experimentara en su propio cuerpo lo que cree que sufrieron su hermana y su

cuñado. Entonces llora. Como si en el mundo solo existieran ella y su dolor.

Esther Jaramillo y Andrés Rodríguez

desaparecieron en junio de 2019. Ambos se dedicaban a comprar mercancía

—alimentos, cigarrillos, vacas y gasolina— en el pueblo de Tumeremo para

revenderla, minas adentro, en un sector conocido como Los Candados. Al lugar lo

llaman así por la hilera de portones con candados por la que mineros y

comerciantes deben pasar para llegar hasta donde quedan unas cinco minas, entre

ellas las llamadas El Termito y Bochinche.

La pareja desapareció en un momento

en que la banda del “Run”, la banda del “Talao” y grupos armados relacionados

con la guerrilla colombiana se enfrentaban con frecuencia por el control del

territorio. El último de esos encontronazos fue en junio de 2019 y dejó cuatro

muertos, al parecer miembros de la banda de “Talao”. Cuando Esther llamaba a su hermana María a Colombia, adonde se había

ido a vivir, no dejaba de ponerla al tanto de los últimos acontecimientos de

ese conflicto.

Aunque las autoridades niegan la

presencia de la guerrilla en territorio minero, los lugareños no solo dicen

verlos con su uniforme e identificar el acento colombiano, sino que también

aseguran que tienen el control de la mayoría de las minas de oro del municipio

Sifontes del estado Bolívar, del cual forma parte Tumeremo.

Al fragor de esos enfrentamientos, Esther entró a las minas en junio de 2019, decidida a cobrar los 150 gramos de oro —valorados en más de 9 mil dólares— que le debían. Iba sola: su plan, según le dijo a María, era entrar, salir y después reunirse con ella en Colombia. Con ese dinero, soñaba comprarles allá una casa a sus hijos y abrir un nuevo negocio.

María y Esther nacieron en Barranquilla, frente al Caribe colombiano, y crecieron en una familia de cinco hermanos. Pocas veces en la vida estuvieron separadas. Eran muy unidas, quizá porque apenas se llevaban un año de diferencia. Cuando desapareció, Esther tenía 36 años y María 37. En 2002, huyendo del hambre y el desempleo, migraron, indocumentadas, a Venezuela, adonde confiaban que podían encontrar lo que su país no podía ofrecerles.

Se establecieron en una invasión llamada 4 de abril, en Maracaibo, la capital del estado Zulia, al otro lado de Colombia. Al comienzo, se dedicaron a la limpieza en casas de familia y, luego de mucho esfuerzo, montaron una venta de gorras y CDs, que más tarde tuvieron que cerrar porque los delincuentes del barrio usaban el puesto como guarida por las noches.

Por eso, María volvió a limpiar

casas.

Y Esther, convertida en una madre

soltera de tres hijos, se fue a las minas del estado Bolívar, en el sur del

país, seducida por los cuentos que escuchaba: muchos decían que allá, sacando

oro, se podía ganar bien. Muy bien.

Era 2008.

En el camino conoció a Andrés Rodríguez. Ambos se iniciaron como mineros de

pico y pala y también de batea, a cielo abierto , hasta que consiguieron capital suficiente para dedicarse al comercio en

el sector Los Candados. Y más adelante, comenzaron una relación de pareja.

Años más tarde, por la desesperación de no tener cómo alimentar a sus dos hijos, en medio de una feroz crisis económica que se agravó en Venezuela, María le siguió los pasos a Esther y arrastró con ella a Vicky, la menor de las hermanas. Se fueron hasta allá, como tantos otros venezolanos hacían, sabiendo que en las minas no solo se podían obtener jugosos ingresos, sino que también se corría mucho peligro. Transcurría 2016 y ese año, meses antes, se había producido la llamada “masacre de Tumeremo” que dejó a 28 mineros desaparecidos y marcó un hito en el conflicto que se vive en esa zona, donde bandas delictivas y cuerpos de seguridad del Estado se pelean por el control del territorio.

Allí estuvieron las hermanas, juntas,

viviendo ese peligro, por cuatro años.

Y les iba bien. Esther se había convertido en una comerciante reconocida en Tumeremo: tenía siete motos, un camión y una camioneta. En febrero de 2019, después de haber trabajado con su hermana en las minas todo ese tiempo, María regresó a Maracaibo. Lo hizo para recuperarse del paludismo, enfermedad de la que se había contagiado unas 24 veces. La última vez casi muere. Orinar sangre fue señal suficiente para decidirse a regresar a casa y curarse. Y tras ella, poco tiempo después, Vicky también dejó las minas.

Pero Maracaibo, esa calurosa ciudad petrolera que en otro tiempo fue la estampa del progreso, estaba en ruinas: por las tuberías no llegaba agua corriente, los frecuentes cortes eléctricos duraban horas, el transporte público no funcionaba. Entonces María pensó que lo mejor era volver a Colombia, a su tierra. Se fue en abril de 2019, con sus hijos y sus sobrinos, los hijos de Esther. Como en las minas no hay señal telefónica, antes de partir, María llamó a una conocida del pueblo de Tumeremo y le pidió que cuando viera a Esther le contara que ella se había ido a Colombia, que estaba bien.

Unos días después, el 26 de mayo de 2019, Esther recibió el mensaje y llamó a María. Le dijo que acababa de llegar de la mina, que planeaba entrar nuevamente a cobrar los 150 gramos de oro que le debían. Y que luego, saldría de allí para reunirse con la familia en Colombia.

Esa fue la última vez que María escuchó la voz de su hermana.

A partir de aquí, todo comienza a ser confuso.

En junio Esther llamó a su suegra, la madre de Andrés, y habló con ella.

Y desde entonces ni Esther ni Andrés volvieron a llamar.

En noviembre de 2019, a la familia de Andrés comenzaron a llegarle los rumores de una tragedia. María supo que algo andaba mal cuando vio en Facebook que sus conocidos publicaban fotos de Esther y su marido con un lazo negro. Entonces se desesperó.

Pedro, el hermano menor de Andrés, en

medio de la angustia, quiso buscar los cuerpos y se fue a Tumeremo, pero al

llegar, la gente del pueblo —amigos de la pareja la mayoría de ellos— le

dijeron que no preguntara nada: que mejor se alejara.

Los antiguos compañeros de mina de María le han dicho, por Facebook, que su hermana y su cuñado fueron acusados de ser infiltrados de otra banda.

Otros le dijeron a Pedro, cuando

estuvo en Tumeremo, que Esther no pagó una deuda de unos bidones de gasolina y

por eso la habían desaparecido.

Otros, que Esther se fue a las minas

de Los Candados a buscar su oro, y grupos armados la retuvieron y mandaron a

buscar a Andrés.

O que a Esther y a su hermano los

mantuvieron trabajando como esclavos en una mina durante 15 días y que después

de ese tiempo fueron ejecutados junto a otras 10 personas: que a Andrés lo

descuartizaron vivo con un machete mientras Esther miraba y gritaba

desesperada; y que luego a ella la decapitaron.

Son demasiadas versiones.

Pocas las certezas.

—Yo solo le pido a Dios que me dé una

señal de dónde está mi hermana. Y si está muerta, que al menos me entreguen su

cuerpo para darle cristiana sepultura. Es horrible que te digan que está muerta

y no haya un cuerpo para uno convencerse. No se sabe si está viva, si está

muerta, no se sabe nada. ¡Nada…! ¡Me entra una desesperación tremenda y

quisiera salir corriendo…!

María pronuncia cada frase y hace una pausa, como si pensara muy bien cada una de sus palabras. Trata de hablar con claridad, pero en algún momento de la conversación el llanto aparece y entorpece su pronunciación.

―La tengo en el pensamiento todos los días, pienso mucho en cómo la mataron.

En febrero de 2020, María puso la

denuncia por la desaparición, en Barranquilla. Le relató al cuerpo de

investigación de la oficina de migración todo lo que ella sabía, pero han

pasado los meses y no le han dado respuesta. Lo más seguro, dice, es que no han

activado el protocolo de búsqueda de Colombia y tampoco el de Venezuela.

Esa vez le dijeron que aquel era un proceso largo. Que las autoridades

colombianas primero debían establecer contacto con las de Venezuela, para poder

comenzar la búsqueda. María sintió

que los funcionarios cuestionaron la denuncia a destiempo, y ella les respondió

que había esperado tanto porque pensaba que su hermana estaba viva.

Muchas veces, estuvo tentada a volver a Tumeremo y poner la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero no lo hizo porque teme las represalias que puedan tomar en su contra, en especial porque sus hijos y sus sobrinos dependen de ella. Y teme porque sabe que físicamente se parece mucho a su hermana desaparecida. Y también porque siente que por ser una migrante indocumentada allí no le brindarían la protección legal que necesitaría.

En 2016, el primer año que estuvieron juntas en las minas, María y Esther llegaron a El Termito. Vivieron unos meses convulsos porque se rumoraba que “El tren de Guayana”, una férrea banda que opera en Bolívar, estaba en Tumeremo. En uno de esos días, María se desesperó tanto que le pidió a su hermana que salieran corriendo hacia el monte. Pero Esther, con mucha más experiencia en ese territorio, le dijo que ni se le ocurriera hacerlo, que era peor; y que, dado el caso, cuando viera llegar a la gente de “El tren de Guayana”, se tirara al piso y no se atreviera a mirarlos.

Era tanta la tensión por aquellos

días que decidieron irse a Guyana, al otro lado del municipio Sifontes, por un

tiempo: allí estuvieron un mes.

Ahora María conserva la esperanza de

que los rumores de la muerte de su hermana no sean ciertos, porque cuando

aquella vez ellas regresaron de Guyana, el

rumor que se corrió en Tumeremo era que a ambas las habían picado y echado en

una fosa común.

María trabaja sembrando y recogiendo

flores en una finca en Bogotá, a más de mil kilómetros de su casa en

Barranquilla, donde dejó a sus hijos y sobrinos al cuidado de su madre. La

tierra húmeda en las botas de hule, el aire fresco y la vegetación de la finca

bogotana le recuerdan el tiempo que estuvo con Esther minas adentro, recorriendo

las veredas de difícil acceso en moto, llenas de barro, y cantando

despreocupadas.

María tiene a su hermana muy

presente, también al país en el que tuvo nuevas oportunidades, a pesar de que

sus recuerdos se hayan manchado de sangre. Sin ninguna certeza de su paradero,

la única opción que tiene es la de aferrarse con fuerza a ese recuerdo de

Esther, mientras en su mente retumba la voz que hace tiempo escuchó: “De tu

hermana no se sabe nada, de pronto esté presa, de pronto esté muerta”.

¿Qué es Fosas del Silencio?10

Un estudio de casos revela que el Estado no busca a los desaparecidos en las minas. Familiares de las nueve historias que comprenden Fosas del Silencio señalan que funcionarios policiales les conminaron a desistir de la búsqueda, algo que contraviene los estándares internacionales sobre la búsqueda de desaparecidos.

La investigación constató que las desapariciones son una realidad en las zonas mineras desde hace ocho años. —No es el primero, ni el último —le respondió el oficial a Damelis Basanta.

Fue la primera vez que Damelis fue al Cicpc. Y no fue la última. En adelante ha tocado la puerta otras decenas de veces, y dice que lo hará hasta que alguien le explique qué pasó con su hijo, por qué se lo tragó la tierra.

La historia de Damelis es casi una copia al carbón de la experiencia de otras víctimas de la violencia minera en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, que se han atrevido a denunciar, pese a las consecuencias que temen pueda traerles a su entorno familiar.

Entre 2012 y el 15 de agosto de 2020, al menos 77 personas desaparecieron, 74% entre 2018 y los primeros ocho meses de este año, lo que coincide con la expansión de la anarquía minera tras la creación del Arco Minero del Orinoco por el gobierno de Nicolás Maduro en las minas de la Amazonía venezolana.

El dato corresponde a la investigación del proyecto Fosas del Silencio,

Desde mayo de 2019, hemos monitoreado —a través de redes sociales y medios de comunicación— reportes sobre desaparecidos en las minas con el objetivo de identificar patrones y variables, así como contar las historias que le dan rostro a este inédito drama en la región Guayana.

Los testimonios se han recabado a través de un correo electrónico , difundido a través de las redes sociales de Codehciu y el diario regional Correo del Caroní . La estrategia ha estado acompañada de un trabajo de campo que ha incluido recorridos por el municipio Caroní, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Roscio, Piar, Pedro Padre Chien y Heres, así como llamadas y visitas a sacerdotes que hacen trabajo pastoral con sus comunidades en estos municipios del sur y a los que, frecuentemente, acuden las familias en busca de ayuda.

La convergencia de un equipo multidisciplinario de actores claves ha sido trascendental para construir una primera base de datos que permita medir el alcance, puesto que el Estado venezolano no publica datos, pese a que un 30% de los entrevistados dijeron haber denunciado ante el Cicpc. En países como México y Colombia, se calcula que solo se alcanza a registrar 25% de los casos por el temor de las víctimas a las instituciones del Estado y a la influencia del crimen organizado.

Con esta metodología se constató un secreto a voces: las desapariciones son una realidad con la que conviven pobladores y migrantes forzados desde hace ocho años en yacimientos auríferos. Con frecuencia, pobladores o vecinos en Ciudad Guayana saben de un caso, de un familiar o un allegado en esta situación, pero deciden callar por las consecuencias que pueden generar las denuncias.

La investigación, actualizada en agosto de 2020, revela que de las 77 personas desaparecidas en los últimos ocho años, la mitad continúa desaparecida. Del total, 13 son mujeres y 64 son hombres; mientras que 39% de los casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad.

El inicio de esta historia nos remite al 5 de marzo de 2016, cuando el pueblo de Tumeremo protestó y reclamó los cadáveres de 17 personas asesinadas en la mina Hoja de Lata. Después de 10 días intensos de manifestación, el Ejecutivo reconoció la existencia de una fosa común.

Pero no fue fácil. A los pobladores de Tumeremo les costó una semana de protestas y amenazas. La manifestación puso de relieve las ejecuciones en masa y dio cuenta de la importancia del impacto mediático de las protestas de los dolientes para que se activara la acción estatal de búsqueda de los mineros, luego de que —en un principio— entes oficiales desestimaron las denuncias de los familiares.

Ese hito permitió hacer públicas denuncias sobre el carácter sistemático de desapariciones y muertes en las minas, así como un reconocimiento y compromiso estatal para atender el problema.

Desde entonces, la posibilidad de que existieran decenas de desaparecidos quedó sobre la mesa. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que vienen de otras partes del país sin ninguna red de apoyo? ¿Qué pasa con hombres y mujeres que son testigos de masacres? ¿Cómo se organizan familias sin ni siquiera conocerse? ¿Qué ha ocurrido y qué ocurre con los casos de desapariciones, tanto individuales como masivas, menos visibilizados?

Esas interrogantes motivaron esta investigación periodística. Si la masacre de Tumeremo solo pudo comprobarse por la protesta sistemática, inamovible y determinada de un pueblo entero, ¿qué ocurre con los casos menos masivos, individuales y, en especial, cuando las víctimas no son pobladores de la zona?

Fue así como encontramos un patrón de desaparecidos: la mayoría son migrantes internos que se van a la mina como método de subsistencia sin mayores redes de apoyo locales. El fenómeno, aunque reciente en los pueblos de vocación minera, es forzosamente normalizado por sus habitantes, quienes viven sometidos a un entorno donde las reglas las impone el grupo de fuerza de turno, en total ausencia o anuencia del Estado.

Las familias que atraviesan este trauma generalmente no lo superan, advierte Cruz Roja. Tampoco se recuperan personal ni socialmente. “Este tipo de heridas mal cicatrizadas pueden destruir el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones durante décadas. El riesgo es que las sociedades no pueden reconciliarse y aprender de sus errores si no mantienen colectivamente el recuerdo de lo sucedido”, subraya.

Por eso, en apoyo a la defensa de los Derechos Humanos desde realidades locales, Codehciu, en alianza con La Vida de Nos, decidió darle voz a quienes incansablemente buscan a los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado. Desde agosto de 2020, Fosas del Silencio Indelebles

Es una cuenta regresiva que no termina y con la que abrimos un capítulo para acompañar a los familiares víctimas en su reclamo porque se respete el principio de búsqueda en vida, uno de los pilares de los Principios Rectores de la Búsqueda de Desaparecidos divulgado por Naciones Unidas.

Agnelys prefiere pensar que su mamá está de viaje10

Desde que Agnelys se mudó a Caracas para estudiar, solía visitar con frecuencia a Rebeca, su madre, en Ciudad Bolívar. La última semana de julio de 2018 no logró viajar porque no encontró pasajes. Por eso estaba en Caracas cuando una tía la llamó para decirle que había pasado lo que tanto temía que ocurriera: Rebeca estaba desaparecida junto a Aldrin, su pareja.

Agnelys recuerda

muchos detalles del 1ro de agosto de 2018.

El tiempo ya ha pasado y ha podido ver en perspectiva

cómo fue ese miércoles en el que su rutina cambió. Había aprovechado buena

parte del día para resolver algunos pendientes de la universidad. Recuerda, por ejemplo, que se encontró en

YouTube un documental sobre el secuestro de un hombre; su hija era quien

relataba la tragedia. Viendo el video se derrumbó sin explicación lógica:

lloró como si se tratase de alguien muy cercano a ella. En ese momento no logró

ver el sentido premonitorio de aquella reacción suya, que justificó solo porque

aquella historia le dio sentimiento .

Se atrevió a salir a final de la tarde y afuera caía el

sol.

Fue entonces cuando recibió una llamada desde Ciudad

Bolívar de una de sus tías. Apenas hubo espacio para los saludos habituales,

porque la mujer sonaba angustiada e impaciente: le preguntó si sabía de su mamá.

Aunque ellas se comunicaban con frecuencia, ese día ni se habían llamado ni se

habían escrito.

Entonces la tía le soltó la frase que jamás hubiese

querido oír:

— Te voy a decir la verdad: ¡tu mamá está desaparecida…! —y se le atragantaron las

palabras con el llanto.

Ahora también Agnelys estaba hecha un manojo de nervios;

la angustia se apoderó de ella. Era muy poco lo que la tía podía informarle. Se

conocían escasos detalles de las circunstancias de la desaparición. Ella sabía que el estado Bolívar era una

bomba de tiempo por la violencia vinculada con la minería ilegal. Pranes,

sindicatos y paramilitares se disputaban el control de los yacimientos de oro.

Lo primero que pensó, tratando de calmarse, fue que su madre, Rebeca Núñez, y su pareja Aldrin Torres –desparecido igual que ella– habían huido a Brasil. “Están vivos, están vivos”, se decía. “Seguro este jevo se metió en un peo y están escondidos”.

Aldrin Torres era miembro de la directiva estadal del oficialista Partido

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ex vicepresidente del Consejo Legislativo

del estado Bolívar y “padrino político” del municipio Sifontes, uno de los

enclaves mineros del sur del país. Rebeca tenía seis meses viviendo con él. Agnelys sabía que su

madre no estaba segura, pues una relación de ese tipo la acercaba mucho más al

peligro.

La llamada de su tía vino a confirmar uno de sus peores miedos.

Un torbellino de

cosas comenzó a pasar por su cabeza.

Pensó en el viaje postergado a Ciudad Bolívar para

reencontrarse con la madre y celebrar juntas que ella había terminado la

carrera de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, por la que se

había mudado a Caracas cinco años antes. La

escasez de pasajes –por aire y por tierra– no le permitió viajar el último fin

de semana de julio de 2018, aunque estaba determinada a ir y celebrar con ella

su triunfo apenas se diesen las condiciones.

Rebeca y su hija eran muy cercanas, y a pesar

de la distancia que las separaba hablaban con frecuencia, tanto como se lo

permitieran sus ocupaciones. Aquella cercanía quizá se debía a que casi se

podría decir que ambas crecieron juntas: la madre contaba 41 años y la hija 23.

Rebeca se casó a los 17 años y quedó embarazada de inmediato, pero enviudó

cuando aún la niña no había nacido. Vivía en La Victoria, estado Aragua, porque

de allí era la familia de Agnelo, el esposo. Decidió regresar a Ciudad Bolívar,

cerca de los suyos; además, amaba el calor de su pueblo natal.

Cuando Agnelys todavía no cumplía el primer

año de edad empezó a estudiar derecho. La madre se llevaba a la hija en brazos

a ver algunas de sus clases

en la universidad. Al graduarse de abogada, intentó montar un bufete,

pero pronto desistió de la idea. Luego entró a trabajar a la Fundación del Niño,

como parte de las recién creadas Defensorías del Niño y el Adolescente, y allí

estuvo 4 años. Después pasó a otras instituciones y dependencias gubernamentales.

A mediados de julio de 2018, Rebeca asumió la jefatura

del Registro Civil del municipio Heres, en la capital del estado Bolívar. Agnelys sabía que su madre no se

sentía cómoda en su nuevo ambiente de trabajo, aunque no fue clara ni

específica sobre las causas de aquella molestia.

Pensando que quizá por allí encontraría

alguna información, marcó a los números de compañeros de trabajo de su madre.

Habían pasado más de 10 horas desde la última vez que la pareja fue vista.

Respiraba hondo. Intentaba tranquilizarse. Con ninguno de ellos pudo conseguir

pistas.

Rebeca posa en la Gran Sabana, su sitio favorito. ARCHIVO | Álbum familiar Rebeca y Aldrin habían sido secuestrados en su propia

casa en el sector Marhuanta de Ciudad Bolívar, aunque sobre los hechos hay más

dudas que certezas. La pareja tenía poco tiempo viviendo allí. La casa había

sido concluida recientemente, pero Rebeca no se sentía segura de vivir sola,

hasta que se mudó con Aldrin. Los vecinos afirman que el 31 de julio un hombre

desconocido a bordo de una moto había estado merodeando por los alrededores de

la casa.

A las 5 de la mañana del 1º de agosto de

2018, todavía no había salido el sol cuando los vecinos dicen haber visto un

carro beige que llegó a la casa. En ese vehículo y en el de Aldrin –un Orinoco

rojo– se los llevaron a ambos. Esta versión dejaba cosas poco claras. Pero

parecía casi imposible dar con más detalles.

Las amigas de Rebeca fueron las primeras en notar que

algo no estaba bien , porque no contestaba los mensajes de Whatsapp y no había

ido a una reunión de trabajo esa misma mañana. Rebeca era muy responsable y no

solía faltar a sus compromisos. Menos aún sin avisar.

Pronto el caso se dio a conocer en todo el

estado Bolívar, más por Aldrin y sus vínculos con el chavismo que por Rebeca. En redes sociales Justo Noguera,

gobernador de Bolívar, informó sobre el inicio de sobrevuelos de búsqueda en

helicópteros, y difundió fotos de las aeronaves. Pero no se dieron mayores

detalles de estos operativos ni de sus resultados.

Agnelys había conocido a la pareja de su mamá un año

antes, en agosto de 2017. Y las cosas habían comenzado mal entre ellos: nada

indicaba que iba a ser de otra manera. Ella era activista política en contra

del gobierno de Nicolás Maduro, y él militante comprometido del chavismo, había

ocupado cargos importantes en el partido oficialista y en el propio gobierno. En el almuerzo organizado por la madre para

que se conociesen, el hombre se burló de los estudiantes que participaron en

huelgas de hambre como protestas en contra del régimen Nicolás Maduro.

Agnelys se airó de inmediato y se levantó de

la mesa.

— Si te hace feliz, cuídate mucho —le aconsejó a su mamá, con un tono como si

ella fuese la madre y Rebeca su hija.

Aldrin tenía vínculos con las localidades mineras al

sur del estado Bolívar, en las que la extracción ilegal está bajo el control de

grupos civiles armados que actúan imponiendo la violencia en los yacimientos de

oro.

Unos vínculos que ahora no estaban muy

claros, y hasta resultaban contradictorios. Porque en algún momento incluso se

le acusó de estar vinculado con el autor de la masacre de Tumeremo, ocurrida en

2016, en la que habían sido asesinados 17 mineros, cuyos cuerpos luego fueron

encontrados en una fosa común. Pero, por otra parte, dos meses antes del secuestro, publicó tres columnas de opinión en

varios medios de la región, en las que criticaba el profundo deterioro de la

única empresa aurífera estatal, Minerven , cuyas plantas estaban paralizadas

y desmanteladas, mientras que la minería ilegal proliferaba a sus alrededores.

Fue una denuncia que sorprendió incluso a su entorno político. En la segunda

publicación dejaba ver que era consciente de los peligros de hacer tales

denuncias.

Desde

Caracas, Agnelys estaba al tanto de los señalamientos de Aldrin. Y estos eran el

motivo de que sus temores se acrecentaran, pues sabía que en Bolívar eran

capaces de secuestrar a una persona por las razones más fútiles. El robo de un

gramo de oro, por ejemplo, era razón suficiente. Y Agnelys se preocupaba, porque sabía que aquellas declaraciones los

ponía en riesgo, por eso siempre le pedía a Aldrin que fuese cauteloso.

— Cuídate mucho —le dijo una vez— porque si no te cuidas, no estás cuidando a mi

mamá; en el peo en que te metas, la

estás metiendo a ella.

Agnelys no se despegaba de su teléfono

celular.

Esa misma noche del 1ro de agosto logró comunicarse con el comisario que llevaba el caso, según le dijeron. En un país donde las instituciones policiales no funcionan era sorprendente que ya estuviesen investigando la desaparición de su madre, y mucho más sorprendente aún era que el hombre hubiese accedido a hablar con ella. Pronto se dio cuenta de que con él tampoco iba a enterarse de gran cosa.

Su respuesta fue tajante: no podía decirle

nada por teléfono.

— ¿Te han pedido rescate? —le preguntó.

A ella nadie la había

llamado.

“Si fuese un secuestro, ya me hubiesen pedido plata y no

lo han hecho. Esto no es normal”, pensaba.

Agnelys seguía en Caracas, sus familiares le habían

recomendado que por seguridad no viajara a Bolívar. Aun trataba de ayudar con

la búsqueda en la distancia: llamando a todo el que podía, monitoreando las

redes sociales para ver si encontraba alguna pista, en contacto con un amigo

hacker en España que intentaba ubicar alguno de los tres teléfonos de Rebeca. Uno

estaba apagado, los otros dos no tenían señal. También pidió a la familia que

intentara ubicar rastros del carro en los deshuesaderos —sitios ilegales en los

que desvalijan vehículos.

Cuando habían pasado

48 horas sin noticias, sin pistas de ningún tipo, Agnelys comenzó a perder las

esperanzas de que la madre siguiese con vida. Estaba desesperada. Ella sabía que en Bolívar “secuestrado”

y “desaparecido” pueden ser sinónimos de “muerto”, y que para pasar de un

estado a otro solo bastaba un segundo.

Ahora se preguntaba por el paradero de los cuerpos.

Pensaba en el sitio donde los habrán dejado.

Dejó de asistir al trabajo donde dictaba terapias de

gimnasia mental. Perdió el apetito y el

sueño: llevaba ya ocho noches sin dormir. Se mantenía despierta porque

temía no enterarse a tiempo de cualquier cosa que pasara. Durante el día,

cuando su cuerpo ya no aguantaba más, caía rendida por el sueño unas horas.

Algunas amistades habían llamado para darle el pésame. “A

mi mamá todavía no la han encontrado”, les respondía, reprochándoles la

imprudencia. Su corazón se debatía en

una encrucijada: mientras que por una parte deseaba que estuviese viva, por la

otra sabía que no había posibilidades reales. “¿Qué razones tendrían los

secuestradores para mantenerlos con vida?”, se preguntaba.

A las 2:30 de la tarde del sábado 11 de agosto de 2018,

un conocido de la familia encontró un vehículo quemado en una zona enmontada, a

menos de un kilómetro de la autopista Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz.

De inmediato llamó a la familia.

Algunos no tardaron en llegar al lugar.

“Parece que no están vivos”, fue lo primero que le dijeron a Agnelys ese mismo día.

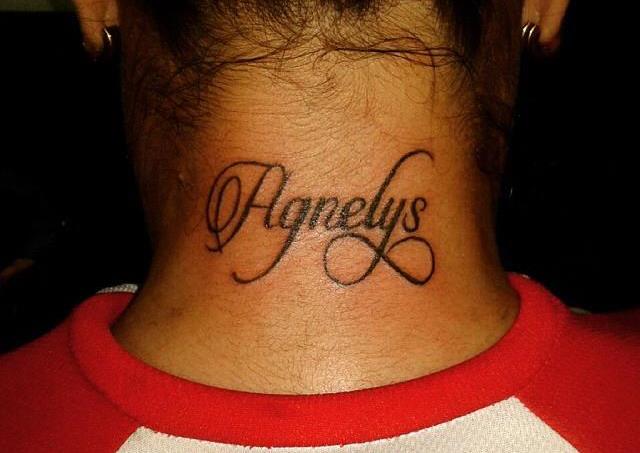

Enseguida pensó en las formas de identificar el cuerpo de su madre: los registros dentales, una malla en la rodilla derecha que le habían puesto en una operación y un tatuaje en la nuca. Ella seguía en Caracas y había caído en cuenta de que a veces pensaba en cosas como esta quizá porque sabía que, por mucho que se esforzara, en la distancia no podía hacer demasiado.

Su tía —la misma

que le había dado la noticia de la desaparición— le confirmó que eran de ellos

los cuerpos encontrados . Allí estaba el vehículo calcinado de Aldrin y

a escasos dos metros los cadáveres abandonados y en proceso de descomposición. El

nombre tatuado de “Agnelys” en su nuca fue la señal de confirmación para hacer

el reconocimiento; el tatuaje estaba intacto y su trazado de líneas negras era

muy claro, a pesar del estado del cuerpo. Un tío se encargó de hacer la

identificación.

La autopsia señalaba como causa de muerte un

disparo en la cabeza.

Dos días después del hallazgo, el lunes 13 de agosto, Agnelys volaba al sepelio de Rebeca, en Ciudad Bolívar, después de superar no pocas dificultades para hacer el trayecto: la escasez de boletos, agravada por la premura de esa compra y los precios en dólares.

— Me preguntaron si quería verla y me negué, quería

conservarla como la recordaba.

En el entierro estuvieron personas que no quería que estuvieran. Una de ellas fue la diputada Yaritza Aray, compañera de partido de Aldrin. Y no se pudo contener.

—No necesito actos políticos —le dijo—, porque cuando mi mamá se

perdió, no había cámaras. ¡Váyase! ¡Esto no es un show! —y la mujer abordó su carro con la gente que

la acompañaba y se fue.

Esa noche fue a

la casa de Rebeca. Allí sintió su olor en la ropa aún guardada, y de alguna

manera volvía a abrazar su recuerdo. Las ventanas permanecían cerradas. Todo

estaba en su lugar, incluso los muebles que habían comprado juntas. Entonces hizo

lo que su madre hubiese hecho: se quedó con parte de la ropa, con las fotos; otros

objetos los regaló a las amigas de Rebeca; todo lo demás lo donó a un asilo de

ancianos.

Antes de

abandonar la casa arrojó al piso un pequeño busto de Hugo Chávez que estaba en la sala. Y casi disfrutó

del sonido de la cerámica al estrellarse contra el suelo y volverse pedazos.

Algunas veces Agnelys

piensa que su mamá está en la Gran Sabana, su lugar favorito, y que su teléfono

no tiene señal. Estaba tan acostumbrada a ella que

prefiere pensarla de viaje. Durante esos días asume que no está muerta. La consuela

saber que no quedó nada pendiente entre ellas: todo lo que tenían que pasar

juntas, pasó. Sin embargo, ha preferido marcar distancia, alejarse cientos de

kilómetros hasta Chile, donde ahora vive. Tiene pensado trabajar para ayudar a sus

familiares a salir del país.

Seguramente en Venezuela los recuerdos se le harían más cercanos, más difíciles de atenuar, como el de ese viaje postergado a Ciudad Bolívar para celebrar el término de su carrera; recuerdos que incluso se le han quedado en la piel, como el olor que aún conserva de la ropa de su madre, o su firma, que se hizo tatuar en la muñeca derecha, o las dos golondrinas que se tatuó en el lado izquierdo del pecho —cerca del corazón— que las representan a ambas.

¿Qué hizo mi hijo para que se lo tragara la tierra?10

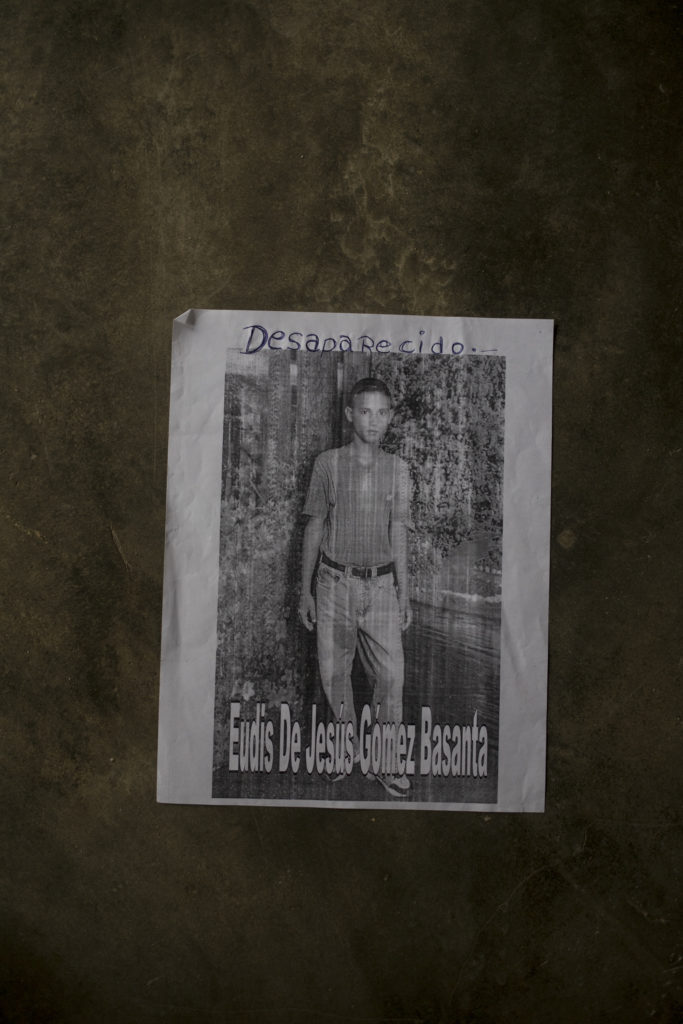

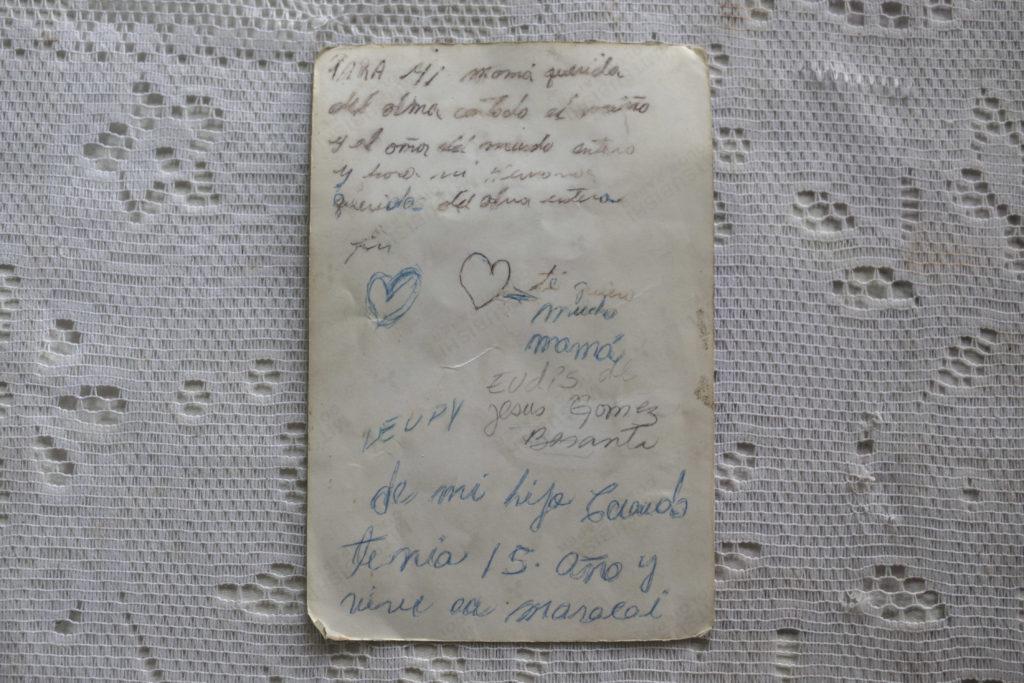

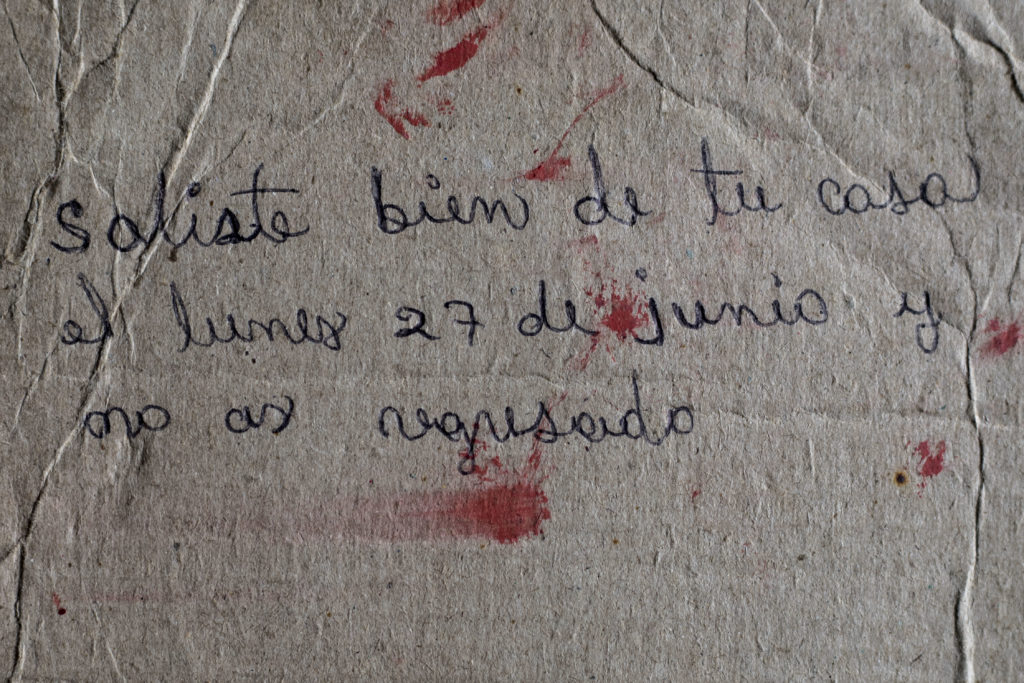

Eudy de Jesús Gómez Basanta, de 31 años, desapareció la mañana del viernes 28 de abril de 2017 cuando salió al campo cabalgando sobre un caballo blanco que pretendía cambiar por otro. Desde entonces Damelis, su madre, no ha dejado de buscarlo. Tan solo lo escucha hablar en sueños.

Vista aérea del río Orinoco. Damelis despierta con un sobresalto. Es de madrugada y afuera todavía está oscuro. Acaba de escuchar que su hijo le grita desesperado:

—¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda!

Ella, asustada, se levanta de entre las sábanas, corre a la puerta metálica de su casa y la abre. Descubre, en la penumbra, que no hay nadie. Que su hijo Eudy, desaparecido desde abril de 2017, no está. Que aún no llega.

Pesadillas como esas son frecuentes.

Una noche de junio de 2019, Damelis dormía profundamente y lo vio: él le pidió a gritos que lo buscara bajo los árboles de un camino de tierra en una intrincada vía al sur del estado Bolívar. En el sueño, le indicaba que debía llegar hasta una intersección en donde encontraría unos palos pintados de rojo y blanco. Debajo de un carrizal estaría enterrado.

—Yo estoy muerto —le dijo—. Me picaron. Sácame de aquí.

Esa vez también despertó abrumada. Trazó el mapa en una hoja blanca que guardaba en la mesita de noche. Cuando amaneció, tomó el plano y salió de la pequeña casa amarilla en la que vive desde hace un par de décadas. Llegó al camino de tierra. Trató de hallar allí alguna pista, esperó algún movimiento. Le habló al mapa, divagó sola, le pidió a Eudy que le indicara en dónde estaba. Pero no hubo respuesta y otra vez volvió a casa sin señales de su hijo.

En otro de esos frecuentes sueños lo vio en la puerta de la casa. Estaba cubierto de una arcilla amarilla de pies a cabeza, con la barba larga. Parecía otro.

—Mamá, estaba en una mina, unos malandros me tenían, pero me escapé —le dijo.

—¿Qué te han hecho, hijo?

Y entonces se despertó gritando.

Fue a la puerta y no había nadie. Se asomó al cuarto donde él dormía y no estaba.

Eudy de Jesús Gómez Basanta desapareció la mañana del viernes 28 de abril de 2017.

Era el segundo de los seis hijos que tuvo Damelis. En la familia lo llamaban cariñosamente Coco y sus amigos lo apodaban Chuleta . Tenía 31 años de edad y dos hijos. Una hembra, de 4 años, y un varón, de 2. Luego de tres años viviendo con su madre en el sector Perro Seco de Guasipati, se mudó a otro más lejano en el mismo pueblo, a la casa de una tía, porque estaba enamorado de una joven que vivía por allí.

En Guasipati —localidad al sur del estado Bolívar y habitada por unas 21 mil personas— nació Eudy el 31 de octubre de 1985. Por décadas, la gente vivió allí de la actividad agrícola y ganadera, pero por su cercanía con yacimientos de oro, muchos de quienes se dedicaban a otros oficios se han convertido en mineros, un trabajo que genera muchos más ingresos.

El día que lo vieron por última vez, Eudy fue a visitar a Damelis, pero ella no estaba. Uno de sus hermanos cumplía años y Eudy se comprometió a volver en la noche: celebrarían cenando arroz con pollo y bebiendo una botella de ron. El joven salió rumbo a un asentamiento campesino cercano llamado El Miamo, a cambiar su caballo blanco por otro. Al día siguiente, iba a colear —era su más reciente afición— y quizá necesitaba uno más adecuado.

Atravesó el tramo de tierra que va desde la casa hasta la vía asfaltada. Pasó frente a un grupo de viviendas, en una de las cuales vivía su padre, y siguió campo adentro. Nadie escuchó nada. Nadie vio algo anormal. Pero a la media hora el caballo blanco volvió galopando solo.

En el camino estrecho no había rastros que dieran luces sobre qué había ocurrido con Eudy. Familiares y decenas de amigos, al ver al animal, comenzaron a entrar y salir del monte. ¿Se habrá caído? ¿Será que se golpeó con algo?, se preguntaban.

Damelis ha sido cocinera, vendedora de productos por catálogo, minera de pico y pala y niñera. Ese día estaba en las entrañas de la mina Las Cuatro Esquinas en El Callao, una localidad minera vecina de Guasipati. Vendía tequeños, empanadas, panes, arepas y jugo. Intentaba reunir dinero para pagar la defensa legal de su hijo menor, Luis Miguel, a quien habían arrestado a sus 18 años porque lo encontraron con un bolso con armas que, dice ella, era de un amigo. Llevaba cuatro años en la cárcel de Vista Hermosa y ya quería que saliera en libertad.

Entonces le llegó la noticia.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó una mujer—. A tu hijo lo mataron por la vía de El Miamo.

—¡¿Cómo?, ¿a cuál?! —preguntó entre gritos.

—A Chuleta . Le metieron dos tiros, uno en la frente y otro en el estómago.

—¿Lo viste? —increpó Damelis, alterada.

—Sí, le tomaron fotos y lo pusieron en el Facebook.

Damelis dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a Guasipati. Llegó a la casa. Sus hijas intentaban calmarla. Que no era así como le habían dicho. Que Eudy estaba cazando y desapareció. Que no había fotos. Que solo el caballo blanco fue testigo de lo que pasó.

Pensaban que podía aparecer y dejaron correr los días. Pero cuatro días después, ya cansada de la espera, Damelis fue a formalizar la denuncia en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tumeremo, a unos 56 kilómetros de distancia de Guasipati. Eran las 12:00 del mediodía del 2 de mayo de 2017. Allí repitió lo que sabía:

—Eudy de Jesús salió de su casa a cambiar un caballo por otro; 30 minutos después de haber salido de la casa, el caballo donde se fue regresó solo, sin la silla de montar, y hasta el momento no sabemos nada.

—No es el primero ni el último. Tiene que tener paciencia —le respondieron.

—¡¿Qué paciencia?! Ponte en mi lugar, soy una madre desesperada.

Eudy vivió en Maracay con un tío paterno, desde la infancia hasta los 26 años. Allá se graduó de bachiller y luego volvió a Guasipati a trabajar como mecánico y se alistó en el Ejército. No continúo en la carrera militar, pero solía trabajar como voluntario en operativos de seguridad y tránsito, y apoyaba a los militares cuando requerían de alguna reparación.

Damelis respira con dificultad cuando lo recuerda. Se le quiebra la voz. Se lleva las manos a la cabeza y llora. Cuenta que Eudy había recibido amenazas por parte de una banda de Guasipati integrada por tres hermanos de 15, 14 y 13 años, vinculada al robo de ganado y a las minas. Damelis nunca supo el porqué de esas amenazas, pero le preocupaba porque sabía que esos adolescentes mataban gente, los descuartizaban y los enterraban.

Desde que desapareció, le han dicho muchas cosas a las que ella a veces no sabe ni qué responder.

—Me dicen: “A tu hijo te lo mataron, de repente andaba en vainas malas, de repente andaba con un compinche”. Y yo pienso: la mamá siempre es la última en enterarse, pero nunca vi a mi hijo en cosas malas, sino con los amigos en la plaza, con los animales, con una iguana, una lapa, eso era lo que le gustaba.

Como las autoridades no han buscado a su hijo, Damelis ha vuelto a los yacimientos de oro con la esperanza de encontrarlo allí. Sabe que algunas bandas secuestran a muchachos y se los llevan a trabajar para allá. Entró a Las Vainitas, Cicapra, Florinda, Las Cuatro Esquinas, Planta Perú, El Alambre… Ha mostrado su foto doblada, ha preguntado en secreto. Pero nadie lo ha visto.

Ha ido a las morgues: tuvo que ver más de 40 cadáveres entre mayo y diciembre de 2017. Ninguno era su hijo.

—La última vez, salí loca, vomitando.

Luego se deprimió. Dejó de comer y bajó de peso.

Sus hijos decidieron llevarla a Ciudad Bolívar quizá para tratar de alejarla de esa tristeza que la mantenía sumida en un llanto que no paraba.

—Cuando a uno le matan a un hijo y uno lo encuentra y lo entierra, ya sabes que está allí. Pero yo no sé nada. ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde está? ¿Qué hizo mi hijo tan grande para que se lo tragara la tierra? Me mandan a estar tranquila, pero, ¿cómo? Cuando voy a hacer una arepa me acuerdo de él, cuando voy a hacer un arroz con pollo me acuerdo de él. Siempre le pido a Dios que me muestre dónde está porque la única víctima soy yo y eso a veces lleva a la madre a la tumba.

Hombres trabajan en una mina de oro en San Paul, estado Bolívar. Damelis se ha refugiado en la iglesia católica. Allí ha orado, se ha conectado con Dios y ha conocido otras madres que viven su misma angustia. La de Héctor José Molina, desaparecido el 27 de junio de 2016 cuando iba a la mina El Santuario. Y la de Jhonatan Josué Correa, un trabajador de la estatal aurífera Minerven, que desapareció el 5 de julio de 2016.

De ellos tampoco han conseguido rastros.

A principios de 2019, ella volvió a Guasipati. Está sola en casa. Sus hijos Ender y Luis Manuel están en la mina La Mierdita, en Guasipati. Y sus hijas viven muy cerca. Ella ya ha perdido las esperanzas.

—Ya es demasiado tarde. Ya han pasado dos años. Yo digo que está muerto.

A ratos, siente que alguien se sienta al lado de ella en la cama. Ese alguien le dice que no llore, que siga adelante, que ella puede. Y se duerme pidiéndole a Dios que le revele dónde está su hijo.

El caballo blanco, el único testigo, también desapareció. “Se lo llevaron los malandros”, sospecha.

Y amanece, pero otra vez con la misma tormenta de los últimos dos años.

Un cartón con una dedicatoria a Héctor Molina, otro desaparecido desde hace dos años, en su casa en Guasipati, estado Bolívar.

Me están llevando para matarme10

Óscar Eliézer Meya —indígena del pueblo pemón taurepán por el lado de su padre, y arekuna por su madre— era delgado y de piel bronce. Después de estudiar cinco años de medicina en el estado Guárico, se había devuelto a San Luis del Morichal, en el sur del estado Bolívar, de donde era. Allí trabajaba en una mina de oro. Y un día mientras tomaba unos tragos junto a un primo, lo desaparecieron.

El Dorado es un enclave minero al sur del estado Bolívar. Queda a poco más de cuatro horas de Ciudad Guayana. ARCHIVO | Wilmer González – Correo del Caroní — Dinos dónde está tu hermano —lo desafió el que parecía ser el líder del grupo de hombres.

— Yo no tengo nada que ver con el problema que ustedes tienen —le respondió Óscar Meya

sin perder el aplomo.

El hombre lo golpeó con fiereza. Después le pasó la hoja de su navaja por la frente y las gotas de sangre le corrieron por la cara. Estaban dentro de un local en el que compraban oro, en el puerto de El Dorado, al sur del estado Bolívar. Desde afuera les llegaba el bullicio de los vendedores que ofrecían su mercancía, de los habitantes del pueblo que transitaban por las calles, entre ellos mezclados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

—Si por esto me van a matar, mátenme. No les voy a decir nada de lo que

ustedes quieren. No saben con quién se están metiendo. Por mí puede venir mucha

gente.

Los miembros del sindicato minero salieron y trajeron a otro indígena, un paisano

suyo, para que lo identificara: “Si no tiene diente, ese es”.

Y a Óscar le faltaba uno de sus dientes.

Óscar Eliézer

Meya Lambos tenía 36 años, era delgado y de piel bronce. Indígena del pueblo pemón taurepán por el lado de su padre, Manuel

Meya, y arekuna por su madre, Julia Lambos. Había comenzado a estudiar

medicina en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, en el estado Guárico,

pero tuvo que abandonar la carrera cuando cursaba el quinto año por falta de

recursos, por lo que regresó a San Luis de Morichal, su comunidad.

Allí comenzó a

trabajar un tiempo en la mina para ahorrar y así retomar sus estudios. Pero no

lograba guardar dinero porque lo poco que ganaba lo gastaba comprando alcohol.

Y ese era, quizá, el mayor de sus defectos: el gusto por la bebida. Por lo

demás, su comunidad lo recuerda como un hombre de carácter afable, de buen

humor, al que le encantaba jugar futbol.

En marzo de 2018, su madre empeoró de la

enfermedad que ya venía padeciendo y la tuvieron que trasladar desde San Luis de

Morichal hasta Upata, porque allí tendría una mejor atención médica. El papá de

Óscar le pidió que los acompañara, porque él tenía experiencia en hospitales y

podría servir de mucha ayuda. Al cabo de unos días y con los tratamientos adecuados,

la mujer se recuperó, y cuando la dieron de alta los dos hombres decidieron

regresar a su comunidad.

La mujer quedó en Upata.

Para ir desde Upata hasta San Luis del Morichal hay que pasar primero por Tumeremo y luego llegar a El Dorado. Son unas 3 horas y media de viaje por tierra. Desde allí hay que tomar una lancha y navegar aguas arriba el río Cuyuní de 3 a 4 horas hasta arribar a destino. El papá de Óscar decidió que pasarían la noche en Tumeremo. Óscar se les adelantó hasta El Dorado, y allí lo esperaría al día siguiente para continuar juntos la travesía. Aprovecharía de encontrarse con unos amigos que lo habían invitado, los amigos de tragos de siempre.

Al día siguiente

el padre llegó a El Dorado y se encontraron con un paisano motorista —que es

como se les llama en la zona a los conductores de las lanchas— y salieron hacia

San Luis de Morichal. Cuando subían por el río Cuyuní, a la altura de Santa

María del Vapor, el motor de la embarcación comenzó a fallar. Como aún les

quedaba bastante río por recorrer, el motorista optó por dejarlos en Santa

María del Vapor y regresar a El Dorado para reparar el motor.

A Óscar le bastó saber que no podrían continuar y

que su padre se quedaría en Santa María del Vapor para decidirse a regresar a

El Dorado.

Una compraventa de oro era el centro de operaciones del sindicato de Fabio en El Dorado, cuando Meya desapareció. ARCHIVO | Wilmer González – Correo del Caroní Estando con el motorista, Óscar se encontró con un primo en El Dorado que lo invitó a beber. Y él aceptó.

Era la mañana del 13 de marzo de 2018. Óscar y su primo

estaban en el bar bebiendo. De repente unos hombres se les acercaron. “Este

mismo es”, dijo uno de ellos; entonces los agarraron a los dos y se los

llevaron a un local donde compran oro que queda frente al puerto principal de

El Dorado, y que sirve de centro de operaciones para el sindicato de Fabio. Ahí los golpearon y los acusaron de haber

apoyado a los militares durante los operativos contra ellos, los del sindicato.

Al rato llegó un

lanchero brasileño que intervino a favor del primo. Les dijo que el muchacho

trabajaba para él y que no era de San Luis de Morichal sino de otra comunidad.

Les dijo también que Óscar sí era de San Luis de Morichal, que había sido el

lanchero de los militares durante los operativos contra los mineros y además

era el hermano del capitán de esa comunidad.

Cuando los del sindicato oyeron esas cosas, intensificaron la golpiza que le daban a Óscar.

Fractura de dedos y clavículas.

Cabeza horadada.

Navajazo en la frente.

Había llegado el

mediodía. Luego vino la tarde. Desde afuera llegaba el rumor del río.

A Óscar le cubrieron la cabeza amoratada con una

capucha.

—Yereukasena yaröpök

to’man —le dijo a su primo.

—¿Quién te dijo

que podías hablar? —le gritó uno de los captores y le propinó más golpes.

Al primo le

tomaron fotos, como para que no quedaran dudas de que lo podían identificar más

adelante. Y lo amenazaron diciéndole que si hablaba y contaba lo que había visto

irían por él y sus familiares y los matarían.

Después lo

dejaron irse.

Pero a Oscar lo

subieron encapuchado a una camioneta blanca y se lo llevaron.

Todo esto sucedió entre las 10 de la mañana y las

3 de la tarde de ese 13 de marzo de 2018.

“Yereukasena yaröpök

to’man”, le había dicho a su primo con una voz quebrada ya por el dolor. “Me

están llevando para matarme”.

Esa fue la última cosa que el primo le oyó decir.

Los pobladores de San Luis de Morichal no podían trasladarse a El Dorado porque estaban amenazados de muerte. ARCHIVO | Wilmer González – Correo del Caroní El personaje

principal de esta historia es apenas un elemento circunstancial en la compleja

trama de intereses, enfrentamientos y conflictos por el control territorial y

de las minas de oro al sur del estado Bolívar. Su único pecado era ser hermano de Omar Meya, el capitán de la

comunidad de San Luis del Morichal.

Omar se había

negado a permitir que Fabio Enrique González Isaza, el Negro Fabio, o

simplemente Fabio, como le dice el común de la gente, ingresara con su

sindicato a San Luis del Morichal a extraer el oro y cobrar vacuna por su

explotación. Omar se ha negado a pesar de los intentos de acercamientos, de los

ofrecimientos de armas y de oro en grandes cantidades.

Incluso, la comunidad ha resistido a las amenazas de exterminio de la población de unos 600 habitantes. El 30 de julio de 2017 se conoció de la muerte de 8 hombres del sindicato de Fabio en un enfrentamiento armado con agentes del gobierno. La comunidad también ha sido insistente con sus denuncias de los grupos armados, y logró que se instalara en el pueblo un punto de control militar con el aval de las autoridades indígenas.

Cabe suponer que

ninguna de estas acciones eran de agrado para el sindicato de Fabio.

En represalia,

los pobladores de San Luis de Morichal no podían bajar hasta el pueblo de El

Dorado porque estaban amenazados de muerte. Así estuvieron durante siete meses:

bajo asedio, sin poder ir a la ciudad y hacer sus diligencias, sin posibilidad

de tener una vida normal.

Aquella amenaza seguía vigente cuando Óscar y su

padre fueron a Upata a llevar a la madre al médico.

El 14 de marzo el

paisano finalmente reparó el motor y el padre de Óscar mandó a buscar al joven,

pero nadie sabía nada. Y Manuel, el padre, preocupado, no dejaba de buscarlo. “¿Dónde está Oscar?”, le preguntaba a la

gente que lo conocía, pero nadie sabía nada. El hombre, al que unos

ladrones le habían matado un hijo porque supuestamente lo confundieron con un

militar, estaba angustiado, al borde de la desesperación.

Los miembros de

la comunidad comenzaron a moverse, hicieron diligencias, denuncias, hasta

llegaron a contactar a gente de la inteligencia militar. Aunque habían dado con

algunas pistas, no era mucho lo que podían llegar a saber por la resistencia de

la gente a hablar. Decían que el jefe de esos grupos irregulares los tenía bajo

amenaza de muerte.

“Si nadie habla, ¿cómo lo vamos a encontrar?”, le

decían las autoridades a la familia.

48 horas después, la noticia comenzaba a circular por algunos medios informativos digitales. Y así se encendió el polvorín de protestas en la zona. Primero reclamando que Óscar apareciese vivo y sano, y con el pasar de los días para que por lo menos entregasen el cuerpo. Trancas fluviales, cierre de carreteras, pronunciamientos oficiales del pueblo pemón, protestas en los pueblos más céntricos, el apoyo de organizaciones sociales y políticas preocupadas por la violación de derechos humanos en el sur de Venezuela, la denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Pemones protestaron en marzo de 2018 para exigir la entrega de los restos de Meya. ARCHIVO | Aporrea La gente decía muchas cosas. Sobre todo que seguro estaba

muerto; o que tal vez andaba por ahí bebiendo. La familia solo quería encontrarlo: vivo o muerto. Que alguien se

los entregara. Que investigaran, que buscasen donde fuese, que de ser necesario contactaran a ese Fabio

y le preguntasen dónde lo tenían.

Después de haber sido golpeado salvajemente en aquella tienda de compra de oro, a Óscar lo sacaron con la cabeza cubierta y lo metieron en una camioneta blanca, en la que lo trasladaron hasta el puerto Los Naranjos, por el río Yuruari. Luego lo montaron en una lancha y navegaron aguas abajo por el río Cuyuní.

Y nadie sabe a

dónde lo llevaron.

Cuando comenzaron

a indagar, algunos informantes mencionaron varios lugares donde hay osamentas

humanas: el kilómetro 21 de la Troncal 10, desde San José en el kilómetro 16.

Pero no saben a quiénes pertenecen aquellos restos.

De Óscar no saben nada.

Meses después del

13 de marzo de 2018, un familiar de Óscar, que iba acompañado de otra persona,

estaba en una bodega ubicada en un puerto de un pueblo minero a orillas del río

Chicanán. En ese momento apareció el líder del sindicato minero, armado y con

su gente. Alguien les dijo que aquel era Fabio. Entonces el pariente sintió un

terrible vértigo que le recorrió el espinazo, y se atrevió a hablar:

—¿Dónde tienen a Óscar? Porque tú estás detrás de

todo esto, de su desaparición y de su muerte. ¡Dinos dónde tienen a Oscar!

¡Dinos la verdad!

Se hizo el

silencio en el lugar.

Llevaban casi un

año esperando escuchar una respuesta. Era evidente que el hombre no se sentía